Wussten Sie schon, dass Deutschland in Kürze die Demokratie abschaffen wird? Gut, dass Vegan-Koch Attila Hildmann darüber auf seiner Facebook Seite aufklärt. Aus aktuellem Anlass – gibt er bekannt – habe er sich in den Untergrund zurückgezogen und fordert seine Follower auf, mit ihm bewaffneten Widerstand gegen die neue Weltordnung zu leisten. Dass an Corona Bill Gates Schuld ist, wissen Sie wahrscheinlich bereits, der Vollständigkeit halber soll es aber hier nochmal erwähnt sein.

Influencer bleib bei deinen Leisten

Ähnlich krude Mitteilungen werden aktuell vom ehemaligen „Popstars“-Juror Detlef D! Soost, vom Sänger Xavier Naidoo und von der Influencerin Anne Wünsche verbreitet. Gemeinsam ist ihnen, dass sie durch TV-Formate und Social Media bekannt wurden und ihnen Millionen von Leuten auf Instagram durch ihren Alltag folgen. Genau diese Reichweite macht es so gefährlich.

Aktuell gilt auch für Prominente: Bleibt zuhause! Dadurch kann ein verstärktes Sendungsbewusstsein schnell auf relative Bedeutungslosigkeit treffen. Die Psychologen Roland Imhoff und Pia Lamberty (2017) konnten in einer Serie von drei Experimenten zeigen, dass sowohl Narzissmus als auch ein großes Einzigartigkeitsgefühl ein Antrieb für Verschwörungstheoretiker sind. Somit scheinen Verschwörungstheorien eine ideale Beschäftigung für Promis zu sein, die zuhause ohne Publikum ausharren müssen.

Die aktuelle Unsicherheit befeuert Verschwörungstheorien

Zur Corona-Zeit haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur, folgen dabei aber alten Mustern. Meist geht es um eine schwer greifbare Macht. Das ist erstmal ziemlich bedrohlich und wenn Menschen das Gefühl von Kontrollverlust haben, suchen sie Strategien, um damit umzugehen. Eine mögliche Strategie ist es Muster zu sehen, wo keine sind, und mit einer Schwarz-Weiß-Sicht einfache Erklärungen zu finden. Verschwörungs-Narrative helfen daher die Welt zu strukturieren. Dabei gehen Verschwörungstheorien oft mit einer Feindseligkeit gegenüber bestimmten Gruppen einher. Im Mittelalter wurde den Juden die Schuld an der Pest gegeben und auch heute spielen häufig antisemitisch motivierte Erklärungen eine Rolle in Verschwörungstheorien. So zeigte sich auch in Studien, dass Menschen mit Verschwörungsglauben sich eher politischen Alternativen außerhalb des demokratischen Spektrums zuwenden (Lamberty & Leisner, 2019).

Die Verschwörer-Mentalität

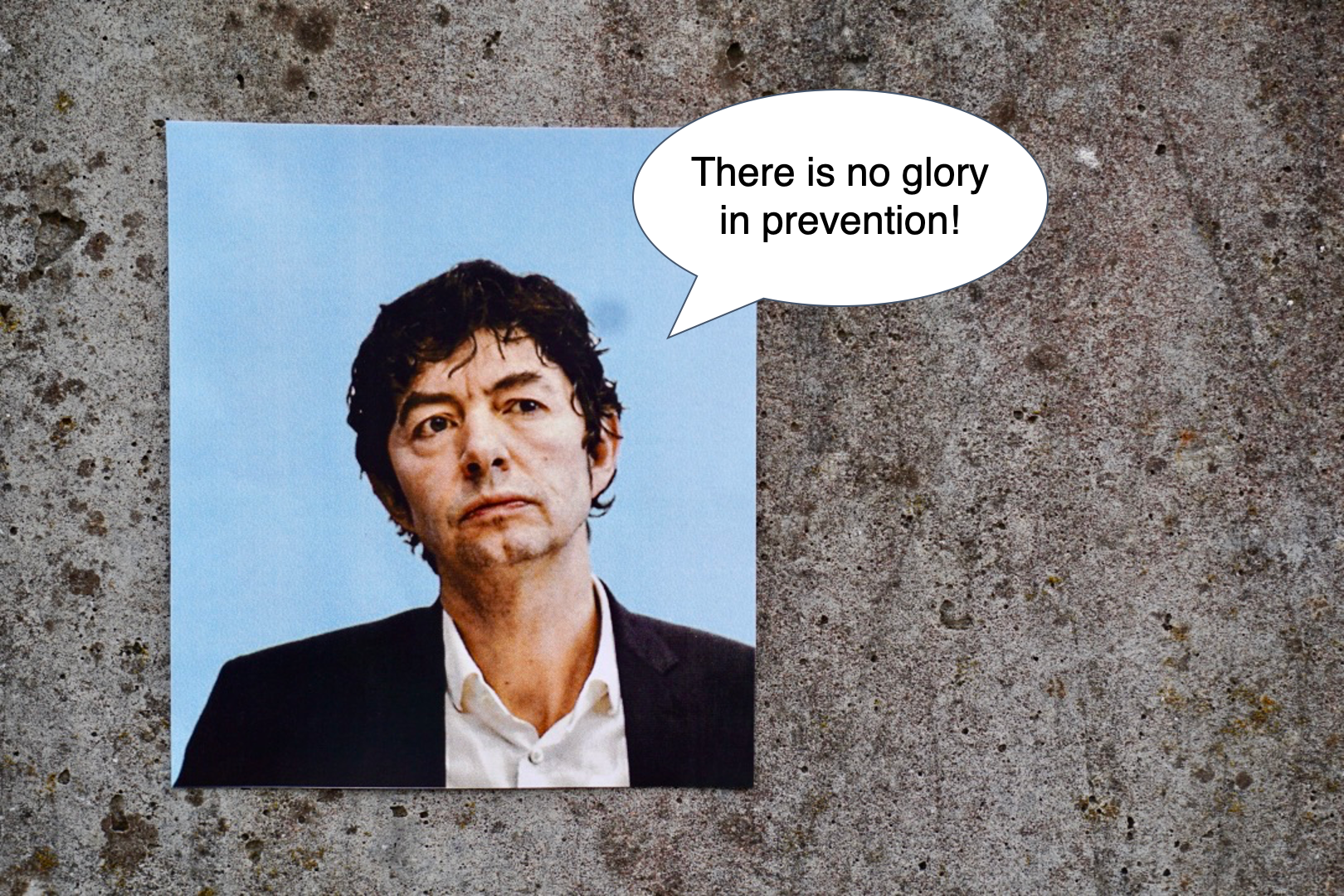

Forschungs-Ergebnisse konnten zeigen, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, auch auf Behauptungen vertrauen, die sich gegenseitig ausschließen. So konnten englische Forscher in einer Studie zeigen, dass Menschen, die eher der Meinung waren, dass Prinzessin Diana vom Geheimdienst umgebracht wurde, auch eher daran glaubten, dass Lady Di immer noch lebt (Wood et al., 2012). Menschen mit dieser Verschwörer-Mentalität stört dieser offensichtliche Widerspruch nicht. Sie zeichnen sich durch eine generelle Skepsis gegenüber Personen aus, die als mächtig wahrgenommen werden und unterstellen ihnen schnell mal böse Absichten. Problematisch ist, dass Menschen mit Verschwörer-Mentalität sich eher an den Rat von Nicht-Fachleuten halten und medizinischen Autoritäten misstrauen (Jolley & Douglas, 2014). Heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien zum Corona-Virus glauben, auch Gesundheitsratschläge, wie z.B. häufiges Händewaschen oder Abstandhalten nicht befolgen.

Beim nächsten Gespräch mit einem Mitmenschen, der daran glaubt, dass Bill Gates am Corona-Virus Schuld ist, lohnt sich die Nachfrage, ob er oder sie auch Chemtrails glaubt. Falls ja, ist es sinnvoll, ganz schnell auf Abstand zu gehen.

Literatur

Imhoff, R., & Lamberty, P. K. (2017). Too special to be duped: Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology, 47(6), 724-734.

Jolley, D., & Douglas, K. M. (2014). The effects of anti-vaccine conspiracy theories on vaccination intentions. PloS One, 9.

Lamberty, P., & Leiser, D. (2019). Sometimes you just have to go in-Conspiracy beliefs lower democratic participation and lead to political violence.

Wood, M. J., Douglas, K. M., & Sutton, R. M. (2012). Dead and alive: Beliefs in contradictory conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science, 3(6), 767-773.